CHRONIQUE. On a du mal à discuter avec les tenants de «l’autre bord», mais la polarisation actuelle est-elle vraiment nouvelle? Elle a en tout cas une histoire, commencée dans l’individualisme des années 1960, écrit notre chroniqueur, l’historien du libéralisme Olivier Meuwly

Parmi les lieux communs dont nous sommes abreuvés figure le constat de la polarisation croissante dont souffrirait la société. Brandie souvent comme le facteur explicatif principal de l’ensemble des dysfonctionnements qui caractériseraient nos démocraties modernes, la polarisation déchirerait le corps social en deux camps inexorablement opposés, dans un combat source de tous les extrémismes. Or, il est admis que la démocratie s’avère difficilement possible quand elle ne peut pas s’appuyer sur un socle constitué de principes plus ou moins communs.

Le problème est que cette polarisation est souvent assénée comme une évidence par laquelle le détour serait impératif pour tous ceux qui souhaitent aborder sérieusement les crises actuelles. Après tout, la polarisation n’est-elle pas naturelle à la vie humaine? Celle-ci n’est-elle pas composée de pôles différents, en effet réductibles à une binarité qui a l’avantage d’éclairer la vision d’ensemble? L’exemple du binôme gauche-droite le rappelle. Beaucoup le croient dépassé, mais on y revient toujours, dans la conscience toutefois que ces deux notions sont plurielles. Dès lors, le rituel lamento sur cette cruelle polarisation n’évoquerait-il pas une nostalgie de l’unité perdue qui hanterait certains de nos contemporains?

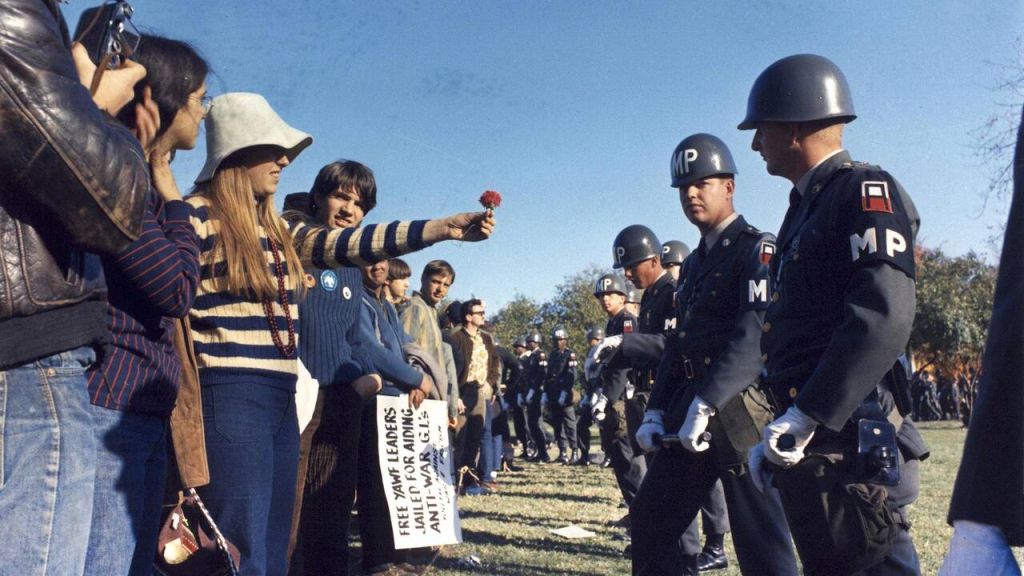

Pour une fois, je serais tenté de donner quelque crédit à ce lieu commun, souvent affiché avec ses comparses habituels, les réseaux sociaux. La polarisation, dont on feint de découvrir la nocivité, a une histoire. Elle remonte, comme nombre de phénomènes sociaux modernes, aux années 60 du XXe siècle, promptes à proclamer l’individu aune unique de toute chose. Il s’en est suivi une fragmentation du corps social, où ne subsiste que l’individu-roi, consommateur de sa liberté alangui dans un narcissisme forcené. D’obédience libertaire, cet individualisme a migré ensuite vers les zones mercantiles chères au néolibéralisme des années 1980, avant d’atterrir dans un libertarianisme désormais à la mode.

Et quand l’individu est amené à vivre seul, en dehors de sociabilités jugées archaïques ou autoritaires, il oublie souvent ce qui fait le fondement de toute démocratie: le partage d’idées, socle d’un bien commun dans lequel le collectif peut s’épanouir sans écraser l’individualité. Cette évolution a débouché sur le durcissement des relations sociales que l’on observe aujourd’hui. Comme le montre le philosophe Antoine Vuille dans son essai Contre la culture du clash. Débats d’idées et démocratie, parus chez Eliott en 2024, à la parole se substitue la confrontation.

Cette conflictualité devenue norme, catalysée et non provoquée par les réseaux sociaux, s’avère destructrice de toute forme de débat puisque l’adversaire doit systématiquement être annihilé, du moins dans l’idée qu’il prétend représenter. Le débat ainsi vécu comme une perte de temps, l’exclusivisme prend le relais et les «croyances» occupent seules le terrain. Le dogmatisme des uns s’impose, guère compensé par le relativisme des autres, les deux, comme le montre Vuille, étant les faces d’une même médaille. Nier toute vérité n’en crée pas une nouvelle, comme l’avait déjà suggéré Karl Popper…

Si l’on admet dès lors que notre société pâtit d’une polarisation croissante, existe-t-il des moyens susceptibles au moins d’en atténuer les conséquences les plus dissolvantes? Est-ce possible de sortir de cet état de guerre de tous contre tous que n’aurait pas désavoué Hobbes? Certains aperçoivent sans doute une solution dans le recours à l’Etat, dont l’extension peut être interprétée comme la réponse à une société en train de se déliter et qu’il faudrait «recoudre», quitte à écorner la liberté. Incontestable dans son rôle d’arbitre, l’Etat peut-il être le seul rédempteur du débat démocratique? Son renforcement semble plutôt aiguillonner l’actuelle fascination pour des formes autoritaires de gouvernement.

Comment dès lors réactiver le dialogue démocratique, surtout dans les démocraties parlementaires où la fatigue démocratique éveille des fantasmes de changement? La démocratie, in fine, doit déboucher sur des compromis et dépend du pragmatisme dont voudront bien faire preuve les acteurs politiques. La Suisse cultive le dialogue mais n’est pas à l’abri de tout péril car, en ayant fait du pragmatisme un aboutissement de l’acte politique, elle peut aussi trébucher lorsqu’il est érigé en fin en soi. Le goût du concret ne doit pas empêcher la réflexion. C’est là que l’on retrouve Vuille avec sa proposition d’un renouveau du débat d’idées. Idée pas originale en soi, sauf qu’il en rappelle la condition essentielle…

Un débat n’a de sens que si l’on accepte de prendre au sérieux son contradicteur, tout en se souvenant, geste guère évident aujourd’hui, qu’écouter attentivement ne signifie pas adhérer. Une telle approche permettrait aussi aux partisans de la démocratie de s’interroger sur leurs propres erreurs face à des évolutions dont ils n’auraient pas saisi les conséquences potentiellement les plus dangereuses. Les libéraux aiment se remettre en question parce qu’ils savent la société perfectible, même si pour pouvoir tirer des leçons il faut une bonne connaissance des questions théoriques. C’est plus compliqué pour les conservateurs et la gauche, enserrés dans des visions du monde plus figées. Mais ce manque de questionnements ouvre la voie à cette polarisation croissante dont les ennemis de la démocratie font leur miel.