Quinze ans après le décès de l’écrivain vaudois, il est temps de le relire à la lumière d’aujourd’hui, estime la spécialiste de littérature romande dans son brillant «Jacques Chessex. L’écriture ogre»

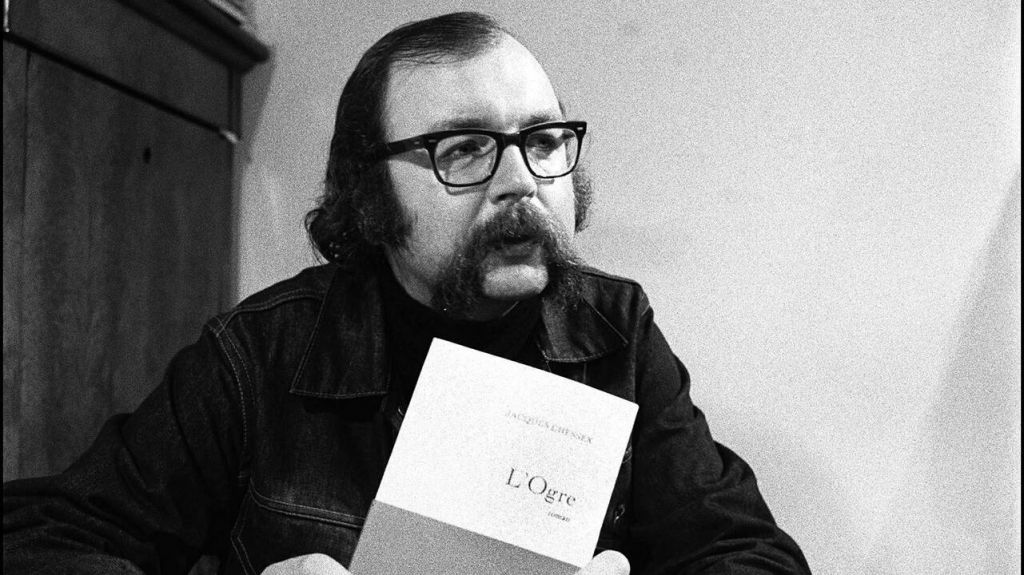

Disparu en 2009, Jacques Chessex, Prix Goncourt pour L’Ogre, en 1973, auteur du Portrait des Vaudois, des Confessions du pasteur Burg, du Vampire de Ropraz ou d’Un Juif pour l’exemple, était admiré (à Paris) autant que honni (en ses terres vaudoises). D’aucuns préféreraient laisser l’œuvre dormir dans un long purgatoire. La livraison, cette année, d’un dossier volontiers iconoclaste que lui consacrait la revue Le Persil, a ouvert une brèche dans le silence. Aujourd’hui, Sylviane Dupuis, qui a enseigné la littérature romande à l’Université de Genève, également poète et dramaturge, fait paraître au Savoir Suisse un essai synthétique et brillant sur cette œuvre monstre et son encombrant créateur.

On y voit ses stratégies pour fermer la porte de l’édition parisienne à d’autres Romands. On redécouvre avec quelle frénésie il a vampirisé d’autres écrivains avant de les rejeter. Ce sont toutefois les textes qui priment dans cet essai, pas la biographie: charnels et flamboyants, travaillés par la hantise de l’échec, du néant, mais aussi par un désir masculin stéréotypé muré dans sa solitude. Ils nous renvoient un reflet cru, peu flatteur, mais passionnant de la Suisse de la seconde moitié du XXe siècle. Que nous le voulions ou non, nous sommes ses héritières et ses héritiers.

Le Temps: Le moment est-il venu de sortir Chessex de son purgatoire et de le relire?

Ce n’est pas à moi de le décider, mais aux lecteurs. Mais cela fait quinze ans que Jacques Chessex est mort et je pense que le moment est venu de questionner son œuvre. J’ai voulu partir des textes, non pas écrire une biographie, mais analyser ce que l’œuvre nous dit. Outre qu’elle figure un miroir de son auteur, elle reflète une couleur générale, une mentalité, un état d’être, traduit un malaise qui a façonné la Suisse romande entre les années 1960 et 2000. Notre époque nous permet de l’analyser d’une manière nouvelle.

Quel est ce «malaise», cette «folie suisse» que Chessex a su traduire?

Le poids de la culpabilité, de l’interdit, du silence, la hantise du jugement… Son œuvre synthétise tellement de dimensions de la Suisse romande et de notre champ littéraire, avec ses paradoxes, ses fascinations, ses refoulements, ses conflits et ses haines, aussi… C’est un «cas» extrêmement intéressant sur les plans à la fois sociologique, historique et littéraire. Voire psychanalytique!

Plus précisément, quelle angoisse typiquement suisse est-il parvenu à exprimer?

Une angoisse terrible de la mort. Quand on vit dans une espèce de ouate, d’état suspendu, où rien n’arrive, cela crée un autre type d’angoisse. Nous sommes dans un pays qui, au XXe siècle, n’a pas connu de guerre. Cette violence a été maintenue au-dehors. Mais l’angoisse que cela nous concerne aussi directement un jour n’a pas disparu, au contraire. On voit cela chez Ramuz, Cendrars ou Dürrenmatt, par exemple: ces auteurs sont travaillés par une apocalypse qui n’a pas lieu, et la crainte qu’elle finisse par se produire. Chessex met en scène cette violence souterraine, refoulée, qui n’a pas de visibilité dans la société. Il la fait exploser au grand jour dans ses créations – parce qu’aussi il la contient en lui!

Cette pesanteur n’appartient-elle pas au passé?

En grande partie, sans doute. Mais je pense qu’on en est encore tributaires, même si on ne le sait pas. La culpabilité, le jugement, la morale conformiste, la méfiance d’autrui: Chessex a dénoncé cette chape de plomb, tout en se plaisant à provoquer, à déranger. Le lire permet de prendre la mesure de ce poids, pour se demander quelle place nous accordons à la joie, au rire, à l’humour.

Qu’est-ce que son «écriture ogre», pour reprendre le beau titre de votre essai?

Il fonctionne en prédateur. Il a une tendance permanente à l’assimilation d’œuvres qu’il admire (Yves Velan, Ramuz, Roud…). Il les vampirise, en fait son miel, puis, souvent, rejette ce qu’il a aimé. Ses propres textes mettent sans cesse en scène la figure de l’ogre, et celle, en face, de celui qui est soumis, dominé, fasciné. J’ai le sentiment que, dans son moi créateur, il est à la fois l’ogre et la victime, le médusé et le médusant.

Vous montrez que ses personnages féminins sont souvent réduits à des corps privés d’identité et d’émotions. Ne nous offre-t-il pas une vision trop caricaturale du désir? Comment le lire aujourd’hui?

L’œuvre nous en dit beaucoup sur l’emprise, sur ce que c’est que d’«avaler l’autre», le posséder, sans joie, sans réciprocité, dans une grande solitude. Quand on veut avaler l’autre, on ne le voit pas, on est seul. Ce drame de la solitude apparaît de façon vertigineuse dans Les Yeux jaunes, en particulier. Voilà quelque chose qui nous concerne au premier chef aujourd’hui! Si on étudie le rapport de pouvoir chez ses personnages, et chez l’écrivain lui-même par rapport à son œuvre, on voit surgir des révélations sur ce que c’est que l’emprise. Ces livres nous apprennent des choses sur la société dans laquelle nous vivons, ou avons vécu, et sur le psychisme humain, des choses qui nous gênent, mais que nous aurions tort de laisser sous le tapis.

Il a bâti sa stature sur le Prix Goncourt, reçu en 1973 pour «L’Ogre». C’est pourtant un livre qui lui correspond peu, non?

Ce n’est pas un mauvais livre! Mais, après l’étonnant Carabas, on est venu le chercher pour lui attribuer ce prix, et il a dû, pour concourir, se plier à une tradition romanesque, se couler dans un moule… Toutes ses hantises, ses thèmes marquants sont là, notamment le rapport au père, l’ambivalence de l’amour et de la haine, l’obsession de la mort et du néant, mais, étrangement, ce livre n’est pas «chessexien» dans son écriture. A part certains passages où surgit un certain délire, on sent qu’il se bride dans une forme plus classique pour toucher le public visé par le Goncourt.

Après ce prix, il se posera comme le seul écrivain suisse romand majeur…

Oui, il voulait être le seul. Le seul grand écrivain suisse romand, le seul à remplir le rôle du dissident de l’intérieur. Il a volontairement barré la route à d’autres auteurs, les empêchant d’être publiés à Paris. Il a tout fait pour construire un monument de lui-même, travaillant énormément, développant d’innombrables stratégies. C’est peut-être la limite de l’œuvre.

C’est-à-dire?

Je pense qu’une œuvre, à un moment donné, doit pouvoir se dépasser elle-même, ne pas savoir ce qu’elle dit, ni où elle va. Plonger «au fond de l’Inconnu pour trouver du nouveau!» comme dit Baudelaire. Alors que, chez Chessex, tout est tellement maîtrisé ou autocentré que l’œuvre s’enferme, les personnages s’enferment eux aussi. Une œuvre dépasse son créateur à un moment donné, trouve des choses que l’on n’avait pas prévu d’y mettre. Chez Chessex, il y avait une telle volonté de maîtrise, de construction de soi, qu’il empêchait son œuvre de lui échapper. C’est ce qui en fait aussi un «cas» intéressant.

Que lire aujourd’hui dans sa vaste bibliographie?

Tant de choses! Les nouvelles d’Où vont mourir les oiseaux, en particulier la première, extraordinaire, qui développe une pensée sur l’envol et le pourrissement, et centralement, sur la mort, au cœur de la philosophie de Chessex. C’est un auteur de nouvelles très intéressant, ses textes brefs sont ramassés, efficaces, alors que certains de ses romans ne sont pas exempts de longueurs.

Je conseillerais aussi L’Imparfait, proche de l’autobiographie. J’aime le poème en prose Portrait d’une ombre sur la mort de son père, inspiré du Requiem de Roud. Et, bien sûr, il y a Un Juif pour l’exemple. Plus je le relis, plus je le trouve complexe. L’auteur assume d’être des deux côtés, celui d’un «nous» collectif coupable, et celui de la victime. C’est ce qui en fait un grand romancier. Et, en même temps, il continue de s’exclure, par le biais de son narrateur!

Rencontre avec Sylviane Dupuis, animée par Julie Vasa, suivie d’une dédicace, mardi 26 novembre, 17h30-19h, Payot Genève Rive Gauche.

Sylviane Dupuis, «Jacques Chessex. L’écriture ogre», Savoir Suisse, 189 p.

COMPLEMENT: La microédition s’empare de Chessex

La nouvelle génération commence à remettre l’œuvre en lumière. Le poème Le Jeûne de huit nuits, paru initialement en 1966 aux Editions Payot, ressort sous la forme d’une belle plaquette illustrée chez Tractions, maison fondée par la jeune autrice lausannoise Laure Federiconi en 2023, spécialisée dans la poésie et les essais sur l’art. Cette dernière explique: «Dans Le Jeûne de huit nuits il y a tout: la dimension introspective et mystique, le rapport à la foi, la culpabilité, la quête existentielle. Pour nous, il est important de redécouvrir Chessex par sa poésie.»

Comment, en tant que femme, le reçoit-elle? «Je ne cesse de réfléchir et d’être bousculée en le lisant − je suis rarement dans une position confortable. C’est bon signe. Même si je n’approuve pas tout, j’ai choisi de republier son œuvre parce que je considère qu’elle pose des questions essentielles sur les rapports humains, la complexité des désirs et les failles des personnages.»

Qui dit microédition dit aussi microdiffusion. Le livre tiré à 100 exemplaires est disponible dans certaines librairies à Paris ou Lausanne (chez Ex Nihilo, La Louve, Humus), ou sur le site des éditions: Tractions-editions.my.canva.site

Jacques Chessex, «Le Jeûne de huit nuits», Tractions, 100 p. Illustrations de Laure Federiconi.