Avec l’intelligence artificielle, les puces électroniques cessent d’être un produit de consommation pour devenir un enjeu stratégique. Rationnée en puces par les Etats-Unis et écartée de la recherche par les Européens, la Suisse doit revenir d’urgence dans le grand jeu qui s’esquisse. Faute de quoi, elle se condamne à n’être qu’un spectateur à la main des grands acteurs.

Le 25 janvier 2025, le Bureau de l’industrie et de la sécurité des Etats-Unis a publié une liste de 18 pays qui pourront continuer d’importer sans limitations les puces américaines les plus avancées, celles réservées aux calculs de haute performance et à l’intelligence artificielle. Surprise: alors que la liste des «amis» compte les pays voisins comme la France, l’Allemagne et l’Italie, mais aussi de petits pays comme le Danemark et la Suède, la Suisse quant à elle n’y figure pas.

Par décision de Washington, la Suisse ne pourra importer qu’un nombre restreint de processeurs, et se voit ainsi limitée dans ses progrès en IA. «On parle d’une limite autour de 16’000 puces de dernière génération importées par an», précise Alain-Serge Porret, vice-président du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), situé à Neuchâtel. «Mais il faut au minimum 50’000 puces pour un data center de pointe, du genre de ceux dont pourraient avoir besoin Google, Meta ou ByteDance (maison-mère de TikTok, ndlr.) à Zurich, ou n’importe quelle grande entreprise suisse.»

Un cadeau signé Biden

Soyons clair, on ne parle pas ici des puces qui équiperont votre prochain PC ou votre iPhone 17. Et le rationnement imposé par les Etats-Unis n’empêchera personne de consommer du ChatGPT ou d’autres IA concurrentes. On pourrait même penser que là est le but de la manœuvre. Cela ne gênera pas non plus les start-up suisses de l’IA, qui dépenseront les fonds levés à entraîner leurs modèles dans les centres de calcul d’Amazon ou de Microsoft. Un peu comme leurs prédécesseurs dans l’e-commerce l’ont fait en mettant de l’argent dans les outils publicitaires de Google ou Facebook, certes au profit de ces derniers.

Là où l’enjeu est de taille, ce sont pour les entreprises qui développent des produits très compétitifs ou opèrent dans des secteurs sensibles comme l’industrie pharmaceutique, la finance, la sécurité ou la recherche de pointe. «Avec l’intelligence artificielle, les chips passent du statut de produit de grande consommation à celui de produit stratégique», explique Paul Boudre, 40 ans dans l’industrie des puces, qui a notamment été à la tête du fabricant de puces français Soitec.

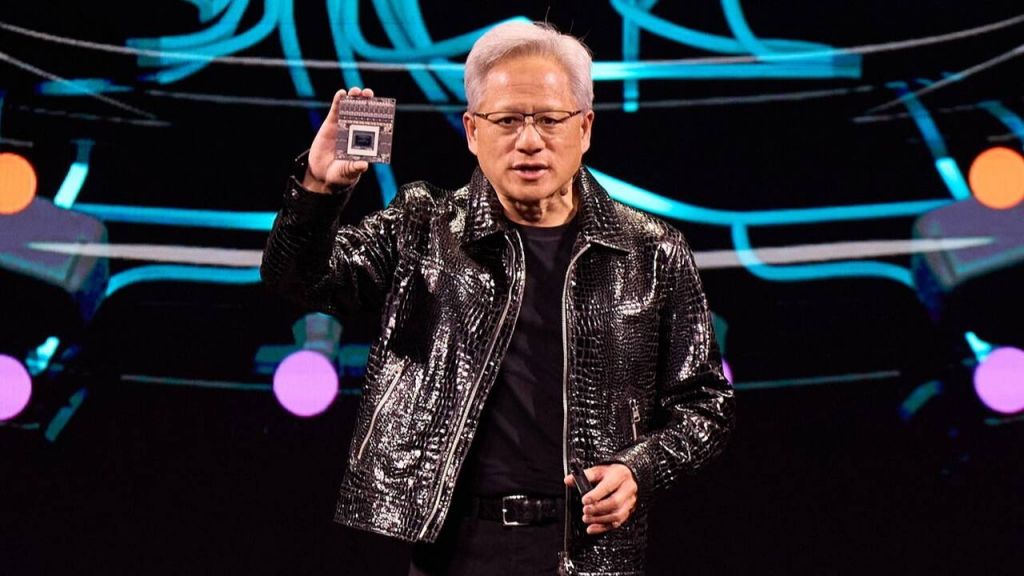

La décision américaine de limiter l’accès de la Suisse aux microprocesseurs de dernière génération, en pratique surtout les GPU H100 du leader Nvidia, soulève donc une question de souveraineté et de compétitivité – et par conséquent, de prospérité et de résilience. Cette décision est une des dernières prises par l’administration Biden avant de laisser la Maison-Blanche à Donald Trump et ses équipes. On pourrait se rassurer en pensant qu’il y a là une brèche dans laquelle nos diplomates ont dû s’engouffrer, on peut en tout cas l’espérer, pour obtenir une renégociation.

Un projet d’ampleur inédite

Mais le protectionnisme militant dont fait montre l’administration Trump laisse peu d’espoir. D’autant que Washington, et cette fois sous l’égide du nouveau président, a annoncé vouloir engager 500 milliards de dollars sur quatre ans pour construire sur son territoire des data centers dédiés à l’IA. A cette échelle, on n’est pas sur un projet de recherche, mais sur un investissement d’infrastructure, destiné à laisser la Chine loin derrière sur ces technologies clés.

Ce projet StarGate n’est que la pointe immense d’un sacré iceberg, puisque les Gafam investissent de leur côté des centaines de milliards de dollars par an pour leurs propres infrastructures, et qu’un pays comme les Emirats arabes unis veulent investir des dizaines de milliards d’euros pour construire un data center géant en France, qui se verrait bien leader du domaine en Europe.

Il y a sans doute là de quoi absorber toute la production de puces Nvidia, et peut-être aussi demain celle de son concurrent AMD ou de l’étoile montante Cerebras, toutes deux aussi américaines (même si la seconde a été cofondée par un Suisse, preuve que le pays ne manque pas de talents).

La réponse de TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs à qui Nvidia confie la réalisation de ses puces haut de gamme, n’est pas des plus rassurantes. S’exprimant devant des analystes financiers, son CEO déclarait récemment: «Je sais que nous avons une capacité très limitée pour répondre à la demande en matière d'IA.» Une présentation du consultant McKinsey que l’on nous a rapporté indiquait que le développement de l’IA pourrait atteindre un plafond dès 2030, faute de microprocesseurs – et aussi d’énergie pour les alimenter.

Ce moment Spoutnik venu de Chine

Récemment, l’arrivée de l’intelligence artificielle chinoise DeepSeek est venue rebattre les cartes. Son modèle d’IA est apparemment moins gourmand en puissance de calcul, et donc en processeurs spécialisés. La nouvelle a précipité une chute instantanée de 17% de la valeur (colossale, quelque 3000 milliards de dollars) de Nvidia en bourse, les investisseurs en déduisant probablement que la demande pour ces puces serait moins forte que prévu. La capacité à entraîner de nouveaux modèles d’IA sur moins de puces ressemble aussi à une opportunité pour l’Europe et la Suisse, contraintes dans leur approvisionnement face à l’appétit des Américains.

Sortis d’affaire, alors? Pas tout à fait. Il est apparu par la suite que le modèle de DeepSeek avait été entraîné grâce à environ 10’000 puces Nvidia, pourtant interdites à l’exportation en Chine. Il est possible qu’elles aient transité par Singapour, comme a pu le soupçonner Washington, ou que la Chine ait employé des centres de calculs à distance situés aux Etats-Unis. Mais il est plus probable, comme le suggèrent le Wall Street Journal et les experts que nous avons consultés, qu’aient été employées à cet effet des processeurs bridés (H800), qui ne tombent pas sous embargo. Une enquête américaine est en cours, mais là n’est pas l’essentiel.

Voir plus