Une silhouette frêle file entre les troncs d’arbres pour fuir une colonie anglaise au XVIIe siècle. En suivant à la trace cette orpheline hors d’haleine, l’Américaine Lauren Groff signe un rare chef-d’œuvre de «nature writing» au féminin

Une chaufferette. Voici une des fonctions que l’héroïne des Terres indomptées occupait. A 4 ans, à peine sortie de l’orphelinat pour être placée comme domestique dans une famille fortunée, la fillette, couchée au pied du lit conjugal, réchauffait de son petit corps les orteils glacés de sa maîtresse. Rien, dans ce XVIIe siècle brutal ravivé par la romancière Lauren Groff, ne permet d’espérer pour elle, ni à 4 ans ni à 17 – l’âge qu’on lui suppose au début du roman – un lieu sûr, un avenir à soi, un quotidien affranchi des menaces de viol, d’épidémie ou de famine.

Il en faut, pourtant, de la confiance et de la détermination (à moins que ce ne soit le désespoir), pour courir avec elle dans la forêt épaisse, pour pêcher à mains nues dans les eaux glacées d’une rivière ou supporter les blessures qui tailladent son corps frêle. Il en faut, car sa fuite est universelle – elle tend vers un sursaut de liberté vital, une quête de justice qui nous hante à bas bruit; elle parle à une part de notre humanité qui demeure inchangée, pareillement tourmentée, quatre siècles après l’épopée survivaliste de cette jeune fille: de quel droit certains individus peuvent-ils s’approprier, dominer et détruire des vies plus fragiles que les leurs?

Marquée par le péché

«La jeune fille» fait résolument partie de cette caste vulnérable. A l’asile des pauvres qui l’avait recueillie, entre mille brimades et sévices, on l’appelait «Lamentations Meretrix», parce qu’elle était la fille supposée d’une prostituée, née du péché et marquée par lui à jamais, sans espoir de rédemption. Dans la famille qui l’exploite, c’est à peine si elle est nommée. On lui donne du «Souillon», de «La Fille» ou du «Zed, car elle était toujours la dernière et la plus petite, celle qui comptait le moins, comme la plus étrange des lettres de l’alphabet». Elle n’est pas consultée non plus quand ses maîtres, avides de richesses, de terres et de pouvoir, l’embarquent avec eux à bord du Blessing. Le navire quitte l’Angleterre pour les déposer, après plusieurs mois d’un voyage apocalyptique, sur les rives du Nouveau-Monde.

Lauren Groff fait de cette traversée l’acte de naissance symbolique du capitalisme moderne. En accostant sur les rives encore indomptées des futurs Etats-Unis d’Amérique, «ces hommes qui se prétendaient de Dieu, qui arrachaient les arbres pour les brûler, qui prenaient les poissons l’air frais les terres et le gibier» vont faire face à des conditions de vie extrêmes, où seule une sauvagerie primaire semble garantir leur survie.

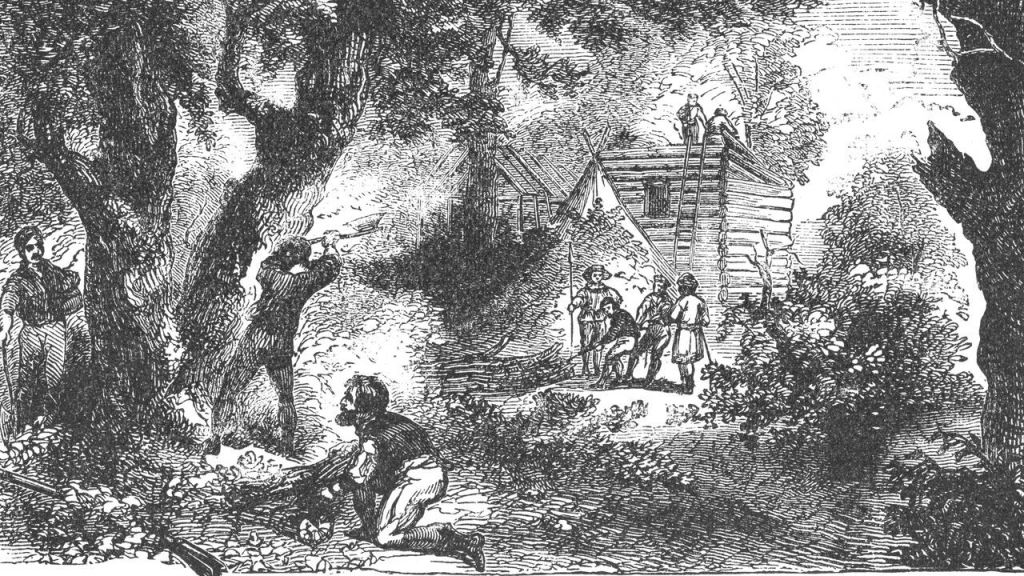

Pour dépeindre le quotidien du «fort» dont son héroïne finira par fuguer pour rejoindre «les vastes, terribles terres sauvages», la romancière s’est inspirée de Jamestown, la première colonie anglaise débarquée sur la côte nord-américaine en 1607. Au confluent de plusieurs estuaires, la baie de Chesapeake, dans l’actuelle Virginie, semble une base idéale pour prospérer et conquérir un nouveau terrain de jeu sous le couvert d’une mission divine. Mais avant cela, il faut asseoir sa souveraineté en matant les voisins inopportuns et païens, la tribu amérindienne des Powhatan, avec ses coutumes obscures et suspectes.

Instinct de survie

Les incursions contre les habitants de cette contrée sont sanglantes. Lauren Groff les remet en scène sans voyeurisme ni coquetterie, pas plus qu’elle n’enjolive ou n’adoucit les mœurs brutales desdits gentilshommes du XVIIe siècle. Entre les détrousseurs et les violeurs, ses descriptions du «fort» sont dignes d’un tableau de Jérôme Bosch, en plus morbide: ravagé par une épidémie de peste, par le scorbut, la vérole, la famine et l’humidité grouillante des marécages de la baie, la colonie est un mouroir – on estime d’ailleurs que deux tiers des 6000 colons de Jamestown moururent de faim et de maladie.

Quand «la jeune fille» surprend ses maîtres occupés à rôtir le cadavre de Bess, leur cadette, cette enfant qu’elle a choyée comme une mère, elle comprend que seule sa fuite lui donnera une chance de survivre: «Au comble de l’hystérie, du désespoir, elle s’était faufilée hors du fort à minuit pour affronter les terres glacées.»

C’est dire si elle est menacée, car les bois recèlent leur propre cortège de terreurs. Contrairement aux hommes, la nature n’est pas mal intentionnée: «pis que sauvage», elle est indifférente. L’adolescente a pour seuls alliés «deux petites couvertures marron, épaisses et chaudes, bien qu’infestées de poux, puis la hachette tranchante, puis le couteau, la timbale en plomb-étain au pâle éclat, puis le silex».

Prédateurs animaux et humains

Chaque jour sur la quinzaine que comptera sa cavale désespérée, elle répétera les mêmes gestes: trouver un abri pour la nuit, faire du feu pour réchauffer ses membres gourds, glaner des bourgeons pour apaiser son estomac hurlant, boire à même les stalactites. Mal protégée sous ses couches de robes, courant dans des bottes volées sur un cadavre du fort, elle brave les assauts du vent, du froid, les coulées de boue que le dégel entraîne et les prédateurs, animaux et humains, qui comme elle rôdent au cœur de la forêt.

Les aventures de Robinson Crusoé semblent bien confortables en regard des Terres indomptées que l’autrice dévoile à mesure que progresse son personnage dans l’immensité hostile de ce monde qui sera bientôt massivement défriché, transformé et cultivé par les colons européens.

Lauren Groff, dont l’œuvre est entièrement traduite en français par Carine Chichereau et publiée aux Editions de l’Olivier, a été trois fois finaliste du National Book Award et figure sur la très select liste des livres préférés de Barack Obama. En 2023 paraissait Matrix, portrait féministe de Marie de France, femme de lettres expulsée de la cour d’Aliénor d’Aquitaine au XIIe siècle, condamnée à l’exil dans une abbaye d’Angleterre où elle cultivera son rapport extatique au langage et à la poésie.

Sans merci pour le vivant

Avec Les Terres indomptées, Lauren Groff livre le second volet de sa trilogie romanesque historique. Elle raconte s’être tournée vers cette période juste avant la pandémie de covid. Les incendies faisaient rage dans l’ouest des Etats-Unis, le premier mandat de Donald Trump battait son plein – tout, autour d’elle, poussait à la désolation. Pour s’extraire de cette actualité anxiogène, elle s’est plongée dans Les Terres indomptées, portrait d’un paysage intouché qui se classe d’emblée parmi les grands livres de nature writing.

Pourtant, tout parle de notre époque dans ce roman du désapprentissage, en cela qu’il déconstruit les ordres établis – religieux, sociaux, raciaux: les colons qui défrichent les sols pour mieux les exploiter, massacrant sur leur passage toute manifestation du vivant qui pourrait faire obstacle à leurs projets d’expansion; la condition précaire des domestiques, des orphelins, des femmes, en pleine chasse aux sorcières et dans une société régie par les privilèges des puissants. Le racisme dont fait l’objet l’adolescente à la peau brune, quand la norme esthétique est au blanc de céruse dont les femmes fardent leur visage. Enfin, la «chaude exaltation» qu’elle ressent au contact de la nature puis de l’univers, quand elle se débarrasse de l’anathème de sa naissance pour se fondre dans le paysage, devenant à son tour grain de sable, flocon, racine.

Lauren Groff, Les Terres indomptées, traduit par Carine Chichereau, L’Olivier, 270 pages.