Spécialiste des couleurs, des animaux et de l’art héraldique, Michel Pastoureau publie un essai consacré à l’histoire du rose. A l’occasion de sa venue à La Chaux-de-Fonds, il dévoile les étoiles qui éclairent son parcours admirablement curieux

De l’ours à la baleine, en passant par le loup, il a déjà raconté la saga culturelle de nombreux animaux. Il s’est également passionné pour la symbolique sulfureuse des rayures, ou pour l’histoire du bleu, du noir, du vert, du rouge, du jaune et du blanc. Traduit dans plusieurs langues, Michel Pastoureau reste un formidable vulgarisateur, dont la sensibilité affleure jusque dans la délicatesse de ses objets d’études.

Il revient avec Rose – Histoire d’une couleur (Seuil), livre dans lequel il narre l’aventure d’une teinte qui a autant électrisé Louis XV que Goethe et Barbie. Lui préfère le vert, en souvenir du poète André Breton, un proche de son père peintre, qui lui en apportait des tubes entiers pour peindre avec lui, quand il était jeune.

De cette période émerveillée, Michel Pastoureau se souvient aussi d’une tribu fantasque, aux femmes indépendantes. «Ma famille était en avance pour beaucoup de choses. Dès la génération de ma grand-mère, les femmes faisaient des études, et l’honnêteté m’oblige à dire que c’est plutôt elles qui portaient la culotte. Quand les événements de Mai 68 sont apparus, je ne comprenais pas ce que revendiquaient les jeunes. Dans ma famille, tout cela existait depuis au moins deux générations», s’amuse-t-il.

Ce goût de la liberté lui est resté, jusqu’à explorer des sujets à l’époque «à la marge» et devenir un défricheur de l’histoire culturelle. Alors qu’il sera à La Chaux-de-Fonds pour deux conférences ces 12 et 14 novembre, au Club 44 et au Musée international d’horlogerie, il raconte quelques astres de sa galaxie.

Le jardin du Luxembourg, l’atelier de réflexion

«C’est l’un des grands jardins publics de Paris et parce que, chez moi, tout remonte à l’enfance, j’affectionne ce lieu. Je l’ai même fréquenté toute ma vie. Petit, j’y venais deux à trois fois par semaine, avec ma grand-mère, qui habitait juste à côté. J’ai ensuite été élève dans un lycée limitrophe, avant d’étudier puis d’enseigner à la Sorbonne, toujours à côté, ce qui me permettait d’y retourner.

J’étais pour ma part un enfant du Luxembourg timoré, qui ne s’éloignait pas trop de la chaise de sa grand-mère. Quand elle est devenue trop âgée pour se déplacer, je l’ai quasiment remplacée, allant longtemps m’asseoir à sa place. Plus tard, j’ai trouvé une nouvelle place, plus à l’abri du vent et des regards, et c’est toujours là que j’aime me retirer pour observer et réfléchir.

Je suis persuadé qu’il existe des lieux où l’on pense mieux qu’ailleurs, et je pense extrêmement bien au Luxembourg. N’étant ni téméraire ni aventurier, j’aime la méditation dans une nature domestiquée. C’est ainsi que j’ai découvert que je réfléchissais aussi très bien sur le campus de Lausanne, qui est quand même le plus beau d’Europe. Mais, comme ma fille cadette qui s’est installée juste à côté, j’ai l’idée que le jardin du Luxembourg est le centre du monde.»

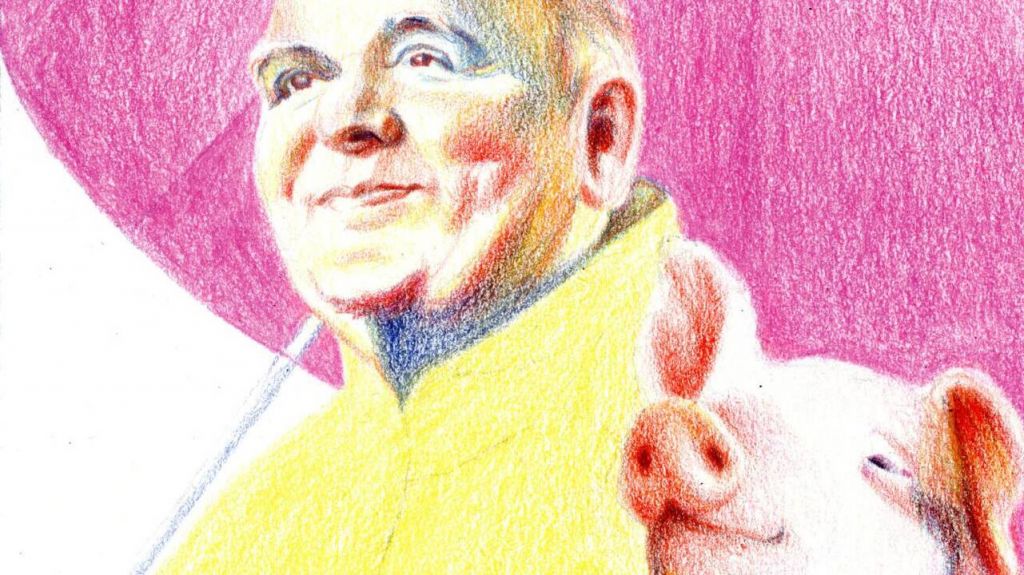

Le cochon, si proche de nous

«J’ai beaucoup travaillé sur l’histoire et la symbolique du porc, car j’ai un amour immodéré pour les cochons. En tant que peintre du dimanche, je les ai aussi énormément dessinés. Au fil du temps, je me suis aperçu que cet amour est assez répandu et se traduit, comme chez moi d’ailleurs, par des stratégies de petites collections de bibelots ou d’objets précieux en forme de cochon.

Une fois de plus, mon amour remonte à l’enfance: la maison de campagne de mes parents, en Normandie, avait pour voisin un fermier qui élevait des cochons en liberté extrêmement sympathiques. Dès que je les approchais, ils venaient se faire caresser, car le cochon est très affectueux. Il s’avère en outre le plus intéressant pour les sciences humaines, en raison d’histoires d’attrait, de rejet et de tabou.

On sait par ailleurs depuis la médecine grecque ancienne qu’il est l’animal le plus proche de l’être humain biologiquement, raison pour laquelle on lui emprunte tant d’organes pour les greffes. Et je suis persuadé que les tabous, dans certaines religions et sociétés, viennent de ce cousinage entre l’homme et le cochon. Pour certaines sociétés, cette proximité est trop forte et manger du porc, c’est en quelque sorte être cannibale. De mon côté, je crois à l’unité du monde vivant, et je ne mets pas tellement de frontières entre l’homme et l’animal, mais sans être végane.»

Ulysse Nicolet, le précieux latiniste

«Le professeur qui m’a le plus marqué durant mes études était spécialisé dans le thème latin, c’est-à-dire le passage du français moderne au latin de César, Cicéron et des autres. Il était savoyard, très bon grammairien et tout aussi bon pédagogue, et nous l’aimions tous beaucoup. Il m’a appris à apprécier les choix stylistiques des auteurs anciens ou médiévaux, dans une véritable gourmandise de la langue.

En tant qu’historien du Moyen Age, presque tous les documents que je consulte sont en latin. Mais j’en fais aussi par plaisir, en passant du français moderne au latin, pour traduire toutes sortes de choses invraisemblables: manuels d’emploi d’appareils ménagers, règles du hockey sur gazon…

Etant marié depuis cinquante-six ans, j’ai sans doute dû aussi traduire des mots d’amour à ma femme, elle-même latiniste. Nous nous sommes rencontrés lors de nos études. On s’était retrouvés assis l’un à côté de l’autre, le jour de la rentrée scolaire. Elle s’est par la suite spécialisée dans l’histoire de la cartographie, avant de diriger la bibliothèque de l’Institut de France. Nous avons d’ailleurs eu l’immense privilège d’habiter ce lieu, qui est le plus beau palais de Paris.

J’ai adoré cette période. Et puis j’ai moi-même une énorme bibliothèque d’environ 35 000 livres. Aujourd’hui, j’essaie de les donner, pour gagner de la place, mais personne n’en veut. Donner des livres est devenu difficile à cause de tout ce qui est en ligne, il faut les déposer clandestinement la nuit, sur le trottoir, en espérant que quelqu’un viendra les prendre. J’ai un peu honte.»

Gino Bartali, l’icône sportive

«Je m’intéresse beaucoup au sport et le sportif qui m’a le plus marqué, enfant, est un coureur cycliste italien du nom de Gino Bartali. Il a eu sa carrière avant et après la guerre. Il est surtout entré en rivalité – une histoire célébrissime – avec un autre coureur italien du nom de Coppi. C’est un fait de société qui a valeur de lieu de mémoire. Et donc, enfant, je jouais avec des petits coureurs cyclistes au bac à sable, avec mes camarades qui avaient tous leur coureur. Le mien était toujours Bartali. Etait-ce son nom, sa photo? Je ne sais pas pourquoi j’ai choisi l’un plutôt que l’autre.

Par la suite, j’ai appris que Bartali représentait plutôt une certaine Italie, traditionnelle catholique, avec des méthodes de course sans dopage, tandis que Coppi représentait l’Italie moderne, avec des méthodes d’entraînement nouvelles, et peut-être déjà un peu de médicaments pour améliorer les performances.

Mon intérêt pour le sport reste intact, même si je n’ai jamais pu être enthousiasmé par les sportifs français, car je suis agacé par l’hystérie nationaliste en sport. On l’a vu encore récemment durant les Jeux olympiques: à la radio, on nous disait toujours à quelle place avait fini tel Français, mais sans jamais donner le résultat. Je ne suis pas un supporter mais si je devais supporter un pays, ce ne serait pas la France, mais plutôt la Suisse, dont je suis amoureux. Tout le monde ou presque est de bonne humeur en Suisse. Ce qui est exceptionnel pour un Français.»

La pluie, l’attrait mélancolique

«Pour bien rêver, je crois qu’il faut qu’il pleuve. Je me vois encore dans la pharmacie de ma mère, enfant, en train de regarder par la porte vitrée les pluies de fin d’été tomber avec une poésie qui me paraissait le plus beau des spectacles. Aujourd’hui encore, où que je sois, j’aime les pluies d’automne. Je sais que c’est un romantisme de pacotille, mais tout ce qui est de l’ordre de la mélancolie m’attire énormément. Octobre reste mon mois préféré.

Au Moyen Age, on disait qu’il y avait deux automnes, avec une première moitié qui était le bel automne en quelque sorte, et une deuxième partie d’entrée dans la saison froide. Et l’on situait cette coupure vers le 11 novembre, qui était aussi une très grande fête, la Saint-Martin. C’était la période où l’on passait du dehors vers le dedans, en rentrant les outils agricoles, le bétail, les enfants… Je reste moi-même assez sensible à cette coupure-là.

J’aime évidemment voir tomber la pluie sur le jardin de Luxembourg. J’aime aussi la voir tomber sur Paris car elle gomme les différences entre les quartiers riches et les plus modestes, et qu’elle met beaucoup de choses en valeur, en révélant mieux les contrastes quand tout est mouillé. Et j’apprécie particulièrement la symphonie des gouttes dans les maisons mansardées, quand la pluie tombe sur les tuiles ou les ardoises. C’est une musique au charme fou. Il y aurait une belle histoire culturelle de la pluie à écrire, mais j’ai quand même 77 ans maintenant, et mon programme est plein jusqu’au bout.»

Parcours

Fils d’un père proche des surréalistes et d’une mère pharmacienne puis chercheuse au CNRS, passé par l’Ecole nationale des chartes, où sa thèse portait sur le bestiaire héraldique médiéval, Michel Pastoureau devient directeur d’études à l’EHESS. Il enseigne un temps dans les universités de Genève et Lausanne, et se voit confier le rôle de conseiller historique pour les films Perceval le Gallois d’Eric Rohmer, et Le Nom de la rose, de Jean-Jacques Annaud. Il a publié une quarantaine d’ouvrages, et reçu de nombreux prix.

Michel Pastoureau en conférence à La Chaux-de-Fonds

- Le 12 novembre à 20h15 au Club 44, «Le loup, une histoire culturelle».

- Le 14 novembre à 19h15 au Musée international d’horlogerie (MIH), «Les couleurs au fil des siècles – les enquêtes de l’histoire».